Lehrmittellisten, Markenvorgaben und unbezahlbare Erwartungen

Für viele Familien in Deutschland ist der nahende Schulbeginn vorallem eins: teuer. Noch bevor das erste Schulbuch aufgeschlagen oder der Pausenhof betreten wird, flattern lange Listen ins Haus. Listen voller Anforderungen, die sich nicht selten wie Einkaufszettel aus einem Designerladen lesen. Bestimmte Hefte, Farbkästen, Pinsel und Stifte bitte nur von namhaften Herstellern. Was wie eine Kleinigkeit wirkt, hat reale Konsequenzen. Denn die Kosten für diese Materialien summieren sich schnell. Und das, obwohl es längst günstigere Alternativen gäbe. Doch viele Schulen bestehen auf bestimmte Marken. Begründet mit Haltbarkeit und Qualität. Für einkommensschwache Familien wird der Schulstart damit zur Zerreißprobe.

Wenn Markenvorgaben zum Zwang werden

Besonders an Grundschulen ist es keine Seltenheit, dass Eltern spezielle Farbstifte, Zeichenhefte und hochwertige Pinsel und Mappen in mehrfacher Ausführung anschaffen sollen. Die Vorgaben erscheinen auf den ersten Blick nachvollziehbar: einheitliches Schriftbild, haltbare Farben, ergonomische Form. Doch der Preis für diese Standards ist hoch. Nicht jede Familie kann es sich leisten, ein Dutzend Stockmar-Stifte für über 15 Euro zu kaufen – pro Kind, versteht sich. Selbst Eltern, die Bürgergeld beziehen oder Kinderzuschlag erhalten, stehen oft vor einer unlösbaren Aufgabe. Denn die staatlichen Zuschüsse für Schulmaterial decken bei Weitem nicht die realen Kosten.

Bürgergeld reicht nicht für Markenware

Wer Bürgergeld bezieht, erhält für Schulmaterialien einen Zuschuss: 130 Euro zum Schuljahresbeginn und weitere 65 Euro im Februar – insgesamt also 195 Euro im Jahr. Damit sollen sämtliche Grundausstattungen gedeckt werden: Hefte, Stifte, Malkasten, Sportbeutel, Turnschuhe, Taschenrechner. Das ist schlicht unmöglich, besonders, wenn die Schulen auf Markenprodukte bestehen. Was bleibt, ist ein Dilemma: Eltern, die sparen müssen, geraten in Erklärungsnot, wenn ihr Kind mit No-Name-Produkten erscheint. Kinder, die mit anderem Material im Unterricht sitzen, fühlen sich schnell ausgegrenzt. Der Druck steigt, auf Familien, die bereits finanziell belastet sind.

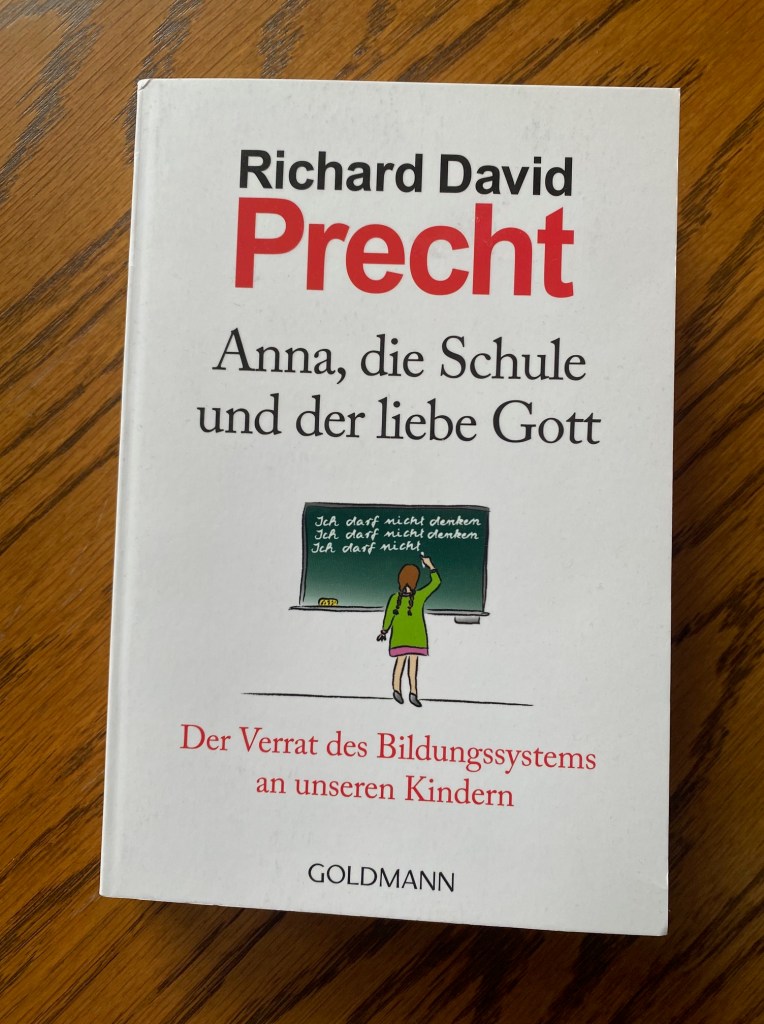

Bildung darf kein Konsumgut sein

Die Diskussion über teures Schulmaterial ist kein Nebenschauplatz. Sie steht sinnbildlich für ein Bildungssystem, das soziale Gerechtigkeit zwar gerne in den Fokus stellt, aber selten konsequent umsetzt. Wenn die Ausstattung mit Lernmaterialien zum Statussymbol wird, verlieren wir das Wesentliche aus dem Blick: gleiche Chancen für alle Kinder. Bildung ist ein Grundrecht, kein Produkt, das man sich leisten können muss. Wenn Eltern allein für Material tief in die Tasche greifen müssen, läuft etwas grundlegend falsch.

Schweden macht es anders – Schule als staatliche Verantwortung

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass es anders geht. In Schweden etwa ist gesetzlich geregelt, dass Schulen sämtliche benötigten Materialien zur Verfügung stellen. Eltern müssen sich um nichts kümmern.

Das schafft nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch Gleichheit. Kein Kind steht morgens im Klassenraum mit dem „falschen“ Stift, kein Elternteil muss sich rechtfertigen, weil das Geld nicht für das Markenprodukt reicht. Bildung ist dort tatsächlich eine staatliche Aufgabe, kein privates Projekt engagierter Eltern.

Auch in Finnland und Norwegen werden Schulmaterialien kostenlos bereitgestellt. Warum? Weil man dort verstanden hat, dass Bildung nur dann gerecht ist, wenn alle mit denselben Mitteln starten können.

Deutschland: Uneinheitlich und ungerecht

In Deutschland hingegen herrscht ein Flickenteppich. Manche Bundesländer stellen Schulbücher kostenlos zur Verfügung, andere verlangen Leihgebühren. Einige Kommunen organisieren Sammelbestellungen für Hefte, andere überlassen es den Eltern. Der Schulstart ist so zum Glücks- oder Standortspiel geworden.

Besonders belastend: Selbst innerhalb eines Bundeslandes gibt es massive Unterschiede. Während manche Schulen pragmatisch auf Preis-Leistung achten, bestehen andere stur auf ihre Wunschprodukte. Die Begründung: Erfahrung, Qualität oder schlicht „Tradition“. Doch Tradition ersetzt keine soziale Verantwortung.

Wenn Hilfe nicht ankommt

Zwar gibt es in vielen Städten Spendenaktionen, Tauschbörsen oder Sozialkaufhäuser. Diese erreichen jedoch längst nicht jeden. Scham, Informationslücken oder bürokratische Hürden verhindern, dass bedürftige Familien die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Wer keine Nachweise, Fristen oder Anträge überblickt, steht am Ende mit leeren Händen da und muss trotzdem abliefern.

Das Resultat: Eltern gehen ins Dispo. Kinder fühlen sich minderwertig. Lehrerinnen und Lehrer stehen zwischen pädagogischem Anspruch und Realität und niemand übernimmt die Verantwortung.

Ein einfacher Weg: Zentrale Beschaffung

Die Lösung wäre so einfach wie effektiv: Schulen könnten das benötigte Material zentral einkaufen, aus öffentlichen Mitteln. Einheitlich, kostengünstig, fair. So ließen sich Mengenrabatte nutzen, Gleichheit garantieren und sozialer Druck vermeiden. Einige Schulen tun das bereits und berichten von durchweg positiven Erfahrungen.

Doch ohne politische Vorgaben und finanzielle Mittel bleibt es bei Einzelinitiativen. Was es braucht, ist ein Umdenken: Bildung ist nicht privat. Sie ist Aufgabe der Gesellschaft und damit auch finanziell abzusichern.

Schulbildung beginnt nicht mit dem ersten Klingeln, sondern mit dem ersten Einkauf. Wer diesen nicht bestehen kann, startet mit einem Nachteil. Ganz unabhängig von Begabung oder Motivation. Das ist ungerecht, unnötig und letztlich gefährlich. Denn es untergräbt das Vertrauen in ein System, das sich Chancengleichheit auf die Fahnen schreibt.